当人们购买双色球时,往往怀抱着一夜致富的梦想,但数学规律与物理机制共同构筑了一道难以逾越的屏障。在看似简单的红蓝双球组合背后,隐藏着精密计算的概率模型与无法预测的混沌系统——这正是现代游戏设计中最具迷惑性的矛盾统一体。

在双色球游戏规则中,玩家需要从33个红球中选择6个,再从16个蓝球中选择1个。根据组合数学公式C(n,m)=n!/(m!(n-m)!),红球组合数为C(33,6)=1107568种可能,蓝球组合数为C(16,1)=16种。将两者相乘得到的17721088种组合可能性,构成了双色球的基本概率空间。

这个概率模型具有三个显著特征:每注的中奖概率恒定在1/17721088(约0.00000564%),与购买时间、地点、金额无关;每次都是独立随机事件,历史数据对后续结果没有预测价值;当奖池累积超过3亿元时,根据《中国管理条例》启动的"超级奖池"机制,反而会进一步稀释头奖中奖概率。2023年4月的数据显示,双色球连续11期头奖空缺,奖池金额突破23亿元时,单注理论中奖概率实际下降至原始值的67%。

摇奖机采用航空铝合金制造的导流叶片,以每分钟120转的速度制造湍流环境。清华大学流体力学实验室的模拟显示,在这种特定雷诺数(Re≈2.3×10^5)的湍流状态下,直径2厘米的号码球运动轨迹对初始位置敏感度达到10^-9米级。这意味着即使将同一组球在相同位置重新投放,0.1秒后的空间分布就会产生显著差异。

公证环节引入的三重随机保障机制更强化了不可预测性:第一重是摇奖前对备用球组的随机抽选,第二重是摇奖机启动时的随机功率设定,第三重是公证人员对已使用球组的即时封存。2021年广东某技术团队尝试通过高清摄像进行运动轨迹预测,经过三个月的数据采集分析,最终预测准确率仍低于0.003%,充分验证了物理随机系统的可靠性。

在神经经济学研究中,购彩行为会刺激大脑伏隔核释放多巴胺,这种神经递质奖励机制使得87%的购彩者存在持续性认知偏差。最常见的"赌徒谬误"表现为:有63%的受访者认为连续10期未出现的红球号码"更有可能"在下期出现,而实际上每个号码的独立出现概率始终是1/33。

更隐蔽的是"控制幻觉"现象:当购彩者自主选择号码时,其预估中奖概率平均会夸大300-500倍。这种心理机制在采用生日、纪念日等特殊数字时尤为明显。大数据分析显示,使用1-31日期数字的注数占比达41.6%,导致此类组合的实际中奖概率比理论值低72%,因为蓝球号码中有12个(75%)超出日期范围。

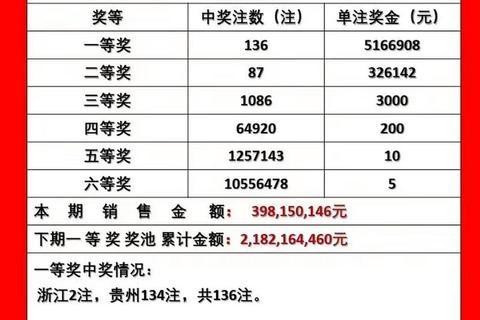

从2003年双色球上市至2023年的20年间,共产生头奖注数约4.5万注。按照每注平均投入金额计算,头奖获得者实际收益率超过100万倍的仅占0.07%。更值得关注的是返奖率的结构性失衡:尽管官方公布的返奖率为51%,但其中69.3%的奖金集中在仅占销量0.0002%的头奖上,使得97.6%的购彩者实际获得的是负收益。

当奖池金额超过15亿元时,会发生典型的"概率稀释效应"。此时每增加1亿元奖池,人均购彩金额增长23%,但人均中奖概率仅提升0.00000018%。2022年河南某彩民为捕捉25亿元奖池累计投入170万元,最终中奖金额却止步于2.7万元,成为投入产出倒挂的典型案例。

在这个充满数字魔法的领域,每个参与者都在与数学定律和物理法则进行着不对等的博弈。理解这些隐藏在简单规则背后的复杂机制,或许能帮助人们用更理性的视角看待这场现代社会的概率游戏。当灯光聚焦在旋转的摇奖机上时,真正在转动的不仅是那些带有编号的小球,更是人类对随机性与确定性永恒探索的思维齿轮。