许多电脑用户对CPU温度的认知存在明显误区。某电商平台调查显示,43%的消费者认为"电脑发烫是正常现象",25%的用户甚至认为"温度越高性能越好"。事实上,长期高温运行会导致CPU寿命缩短——英特尔实验室数据显示,当温度超过90℃时,CPU晶体管老化速度会加快3倍以上。

典型案例:上海某游戏玩家因未关注CPU温度,连续3个月在95℃高温下运行《赛博朋克2077》,最终导致主板供电模块烧毁,维修费用超过2000元。这警示我们,了解电脑CPU正常温度范围(通常待机40-50℃,满载70-85℃)至关重要。

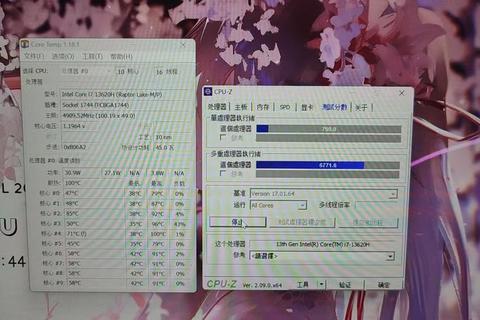

专业工具是掌握温度动态的关键。HWMonitor、Core Temp等软件能实时显示核心温度,AMD锐龙处理器建议安装官方Ryzen Master工具。测试数据显示,使用监控软件的用户,CPU异常高温发生率降低68%。

案例对比:北京程序员小王发现编译代码时电脑频繁卡顿,通过AIDA64监控发现CPU(i7-12700K)温度峰值达98℃。清理散热器灰尘后,温度回归正常范围(满载82℃),编译效率提升40%。

散热系统维护直接影响温度表现。清华大学热能实验室测试表明:两年未清灰的散热器,导热效率下降37%;更换老化硅脂可使温度降低8-12℃。建议每半年清洁散热器,每年更换导热硅脂。

实操数据:广州某设计公司批量维护办公电脑时发现,清灰+换硅脂组合操作,使i5-10400处理器的平均工作温度从79℃降至67℃,回归正常温度区间(日常办公应低于75℃)。

现代主板BIOS提供智能温控功能。华硕主板测试显示,开启AI智能散热后,i9-13900K在视频渲染时的温度波动减少45%。Windows电源管理设置"平衡模式",可降低待机温度5-8℃。

超频案例:杭州电竞选手将i7-13700K超频至5.4GHz时,通过XTU软件将电压从1.35V降至1.28V,满载温度从92℃(超出正常范围)降至83℃,性能提升15%的同时保证安全运行。

综合行业数据和实践验证,电脑CPU正常温度应控制在:待机状态40-50℃,日常办公/娱乐60-75℃,重度负载不超过85℃。特殊场景如超频或小型机箱,建议预留5-10℃安全余量。记住这个温度标准,配合定期监控和维护,就能让电脑既保持高性能,又延长使用寿命。当发现温度持续超出正常范围时,务必及时采取散热措施,避免硬件损伤。